Laberinto. Viaggi di libri perduti e ritrovati

uella dei libri della Fondazione Collegio San Carlo è una storia di migrazioni. Disseminati nelle varie sedi, riportati per quanto possibile alla loro fisionomia originaria, infine confluiti e accasati nelle biblioteche, questi volumi, noncuranti della loro età, si presentano come nostri contemporanei perché ci fanno sperimentare la concentrazione dei tempi: quella concentrazione che, con Seneca, “ci introduce in un perenne presente e ci allunga la vita”.

- Ivano Dionigi, Benedetta parola, 2022

- Jorge L. Borges, Il libro di sabbia, 2014, e-book

1 . L’antica libraria: una casa con molti abitanti

a storia narrata in queste righe è stata scritta da volumi che hanno trovato casa nell’antica biblioteca del Collegio San Carlo, poi sono stati costretti a lasciarla e a partire per destinazioni sconosciute. A volte hanno viaggiato in compagnia, talvolta da soli. Si sono perduti, hanno percorso vie sotterranee e sono riemersi, si sono nascosti, sono tornati ad abitare vicino o molto vicino. Qualcuno, dopo un lungo peregrinare, è tornato a casa.

Come i viaggiatori, i libri portano in valigia le parole che li compongono.

Oggi, con le versioni digitalizzate dei volumi, le parole viaggiano a prescindere dal loro supporto fisico, acquisendo possibilità affidate fino a questo momento unicamente alla memoria (e alla copia manoscritta o alla fotocopia, che sono pur sempre supporti fisici).

Questo nuovo scenario consente oggi un’operazione a lungo sperata ma impossibile da realizzare concretamente: l’accesso ad un sapere raggiungibile a volte solo con molte difficoltà e che dunque, come tutto ciò che non viene condiviso e tace, pressoché perduto per sempre – un tema che ha stimolato la fantasia di molti autori anche contemporanei (Umberto Eco nel Nome della Rosa trova il noto espediente per raccontarci storie di libri – forse – perduti ma anche la loro pericolosità: questo porterebbe a domandarsi perché alcuni libri si sono perduti, ma questo è un altro tema ancora).

Nel caso della perduta biblioteca del Collegio San Carlo le Digital Humanities permettono la ricostituzione di una biblioteca antica andata smarrita nel corso degli sconvolgimenti dei secoli passati. È intorno a questi viaggi di libri e di parole che si sviluppa questa storia.

1.1 I libri: il miglior capitale

I libri di cui raccontiamo le vicende costituivano la “biblioteca scolastica” del Collegio San Carlo fin dalla sua apertura, nel 1626.

La biblioteca cresce con il Collegio attraverso acquisti, lasciti e scambi di doppi con altri istituti, in parte documentati dalle carte d’archivio. Questa “libraria”, come viene chiamata nelle carte, ha un regolamento come le biblioteche moderne, è particolarmente ricca ed è frequentata da un buon numero di lettori non soltanto interni: fornisce materiale anche a chi studia le varie discipline all’Università, come legge, medicina o filosofia, o agli stessi professori e probabilmente anche a studiosi di altra provenienza.

Carlo Bartolomeo Piazza in Roma, al rettore Francesco Baldi in Modena

Il miglior Capitale d’una casa ecclesiastica e letteraria [è] una Libreria copiosa, ben tenuta, e frequentata; la quale trattiene molto dallo svagare; e coltiva gli ingegni ben inclinati al ben pubblico. [Il Prefetto della biblioteca doveva inoltre procurare ogni sorta di] libri necessarij non solo a Padri, et operarij nostri ma anche di altre professioni, come di leggi, di medicina etc. dovendo questa libraria farsi comune a chi si havrà bisogno.

Nell’archivio del Collegio si conserva un registro dei prestiti sul quale vengono annotati, come in un registro moderno, il titolo e la collocazione del volume, il nome completo di chi lo prende in prestito e naturalmente la data di uscita e di rientro. Una biblioteca efficiente, dunque, almeno per i primi tempi.

Tuttavia progressivamente, nel corso del Settecento, si ha l’impressione che la biblioteca venga via via sempre più trascurata finché un rettore, don Giuseppe Malmusi, nel 1763 affida al segretario del Collegio, don Giuseppe Dallamano, l’incarico di sistemare i locali della biblioteca, far aggiustare le scansie, rimettere al loro posto i libri che giacevano in disordine e compilare due indici, uno per autori e uno per materie.

Pochi anni dopo questo riordino avviene l’impensabile: condivisa con l’Università a partire dal 1772, l’intera libraria viene spostata a Reggio Emilia in epoca francese, in parte torna poi a Modena ma confluisce nella biblioteca Estense, in buona parte, infine, viene dispersa (per le vicende della biblioteca vedi il sito della Fondazione). Torneranno poche centinaia di pezzi; ad oggi la biblioteca della Fondazione ne conserva 10. Quella che segue è la storia delle avventure di alcuni di questi viaggiatori.

2. Chi percorre labirinti e vie tortuose

Andrea Ghisi, Laberinto dato novamente in luce dal clarissimo signor Andrea Ghisi nobile veneto, stampato in Venezia nel 1616, oggi alla Biblioteca Trivulziana di Milano

SCAFFALE: la copia del Laberinto conservata alla Österreichische Nationalbibliothek di Vienna

‘ il 1607 quando il nobile veneziano Andrea Ghisi pubblica un libro insolito, intitolato Il laberinto del Signor Andrea Ghisi nel qual si contiene una tessitura di due mila ducento sessanta Figure…, uscito dai torchi dello stampatore veneziano Francesco Rampazetto e dedicato a Francesco IV Gonzaga (1586-1612). Sull’autore non si possiedono molte notizie certe. Si sa però che nel 1603, con lo pseudonimo di Bidello Academico Cospirante, aveva già dato alle stampe un altro “nobile et piacevole gioco” intitolato, semplicemente, Il passatempo.

Come quest’ultimo, il Laberinto è un libro composto solamente da tavole illustrate. Ogni tavola è suddivisa in riquadri composti da piccole incisioni, grandi all’incirca quanto delle figurine, stampate in rosso l’una accanto all’altra. Vi sono illustrate figure mitologiche, città, simboli e oggetti di ogni sorta.

Il gioco è una dimostrazione di mentalismo: una persona è invitata dall’intrattenitore a scegliere una figura indicando al prestigiatore soltanto il riquadro in cui è rappresentata; al fondo di ogni riquadro è collocato il rimando a un’altra pagina nella quale, di nuovo, chi viene coinvolto nel gioco indicherà il riquadro che contiene il medesimo simbolo. Questi passaggi danno vita a un percorso di lettura che consentirà, a chi ne custodisce i segreti, di indovinare la figura di partenza sorprendendo la “vittima” del suo gioco.

Un vero e proprio labirinto ipertestuale barocco, un viaggio per immagini che richiamano in forme più corsive i cosiddetti tarocchi del Mantegna.

Focus: i “tarocchi del Mantegna”

I cosiddetti “tarocchi del Mantegna” in realtà non sono tarocchi, e non sono nemmeno stati incisi da Andrea Mantegna. Chiamate così per comodità fin dall’Ottocento, sono in realtà 50 carte, probabilmente carte da gioco risalenti alla seconda metà del Quattrocento, le cui caratteristiche hanno affascinato e interrogato a lungo gli studiosi d’arte, di grafica e di cultura rinascimentale.

Questi “tarocchi” si collocano fra le più antiche serie di stampe su rame italiane, arte che si andava diffondendo proprio in quegli anni accanto alla più comune, e meno precisa, arte dell’intaglio su legno o xilografia.

Il disegno e l’incisione si devono a maestri anonimi di cultura ferrarese e, in base a paragoni con altre opere, queste carte sono state datate al 1465 o negli anni immediatamente precedenti. Se ne sono conservati una quindicina di esemplari di cui 9 completi. Alcune serie sono rilegate a formare un libretto.

Ciascuna carta ha formato rettangolare e reca una singola figura; ogni carta è segnata con numeri romani e arabi e l’insieme è suddiviso in cinque gruppi da dieci, contrassegnati dalle lettere dalla E alla A. Le figure rappresentate effettivamente corrispondono in parte alle immagini dei tarocchi e permettono di ipotizzare almeno due percorsi, l’uno attraverso le lettere, l’altro seguendo le figure.

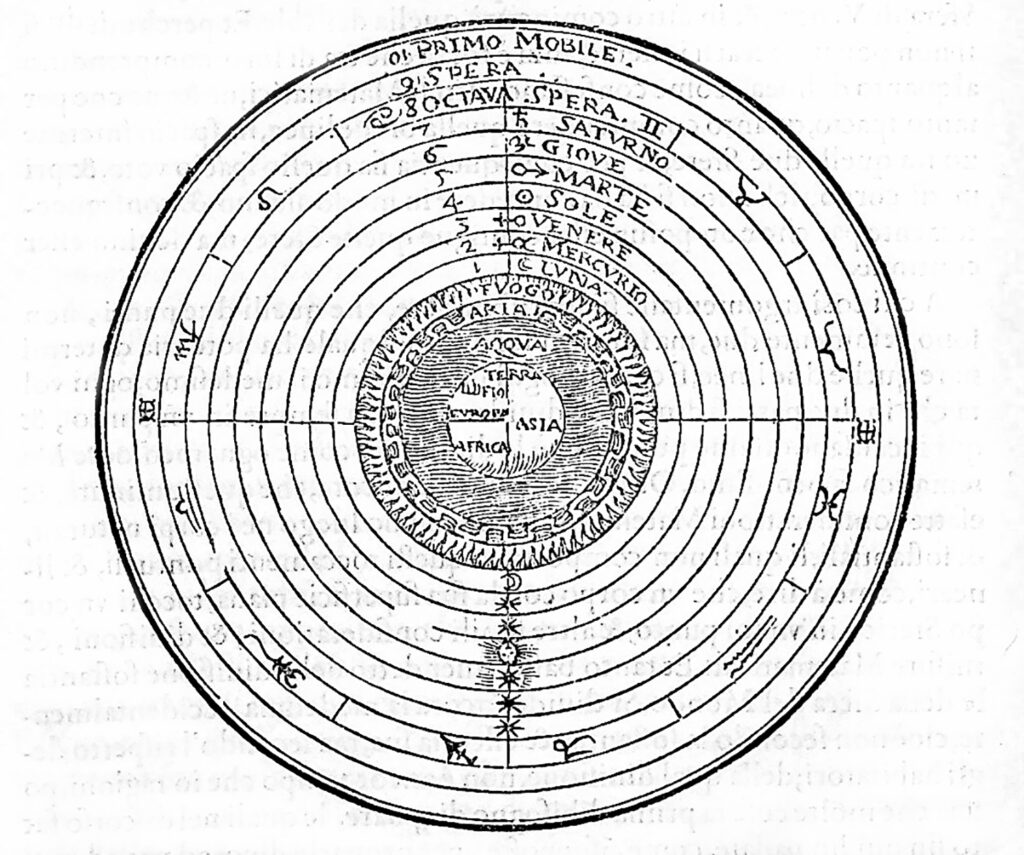

Queste ultime sono divise per temi. Alla lettera E si trovano le gerarchie della società e la condizione umana, alla lettera D le Muse e Apollo, la lettera C corrisponde alle arti liberali e le Scienze, la lettera B riporta le figure legate ai principi cosmici e le Sette Virtù e in fine, alla lettera A, i Sette Pianeti e le Sfere.

Benché alcuni studiosi lo abbiano interpretato come un repertorio di figure ad uso degli artisti, i “tarocchi del Mantegna” possono, e forse devono, essere letti come un gioco. Quanto questo gioco sia simile, o sia parente, rispetto al gioco del Laberinto pone più di una domanda: l’impostazione delle figure (decisamente arcaiche le immagini del Laberinto per essere stampate all’inizio del Seicento, e in alcuni casi sorprendentemente simili alle figure dei “tarocchi del Mantegna”), le immagini iniziali (dieci figure, dal misero al papa per i gradi della condizione umana in entrambi i casi) e una serie di altre corrispondenze che non possono essere casuali meriterebbero un approfondimento.

- Laura Paola Gnaccolini (a cura di), L’Uomo Divino : Ludovico Lazzarelli tra il mazzo Sola Busca e i ‘Tarocchi del Mantegna’ con una proposta per Lazzaro Bastiani, catalogo della mostra tenutasi a Milano, Pinacoteca Ambrosiana, 2018

- Mauro Natale (a cura di), Cosmé Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este, catalogo della mostra tenutasi a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 2007-2008, scheda pp. 398-403 a cura di Susanne Pollack

- Gisèle Lambert, Les “tarots de Mantegna“, in Thierry Depaulis (a cura di), “Tarot, jeu et magie”, catalogo della mostra tenutasi a Parigi, Bibliothèque Nationale, 1984

- Marziano Capella, Le nozze di Filologia e Mercurio, ed. 2001 – Un testo chiave per la formazione di tanti studiosi dall’età carolingia all’età rinascimentale. Una vera e propria “summa” delle arti liberali all’interno dell’affascinante cornice allegorico-narrativa. La prima parte narra la ricerca di una moglie da parte di Mercurio e la presentazione di Filologia, la sposa designata, al concilio degli dei; la seconda parte è articolata in sette libri, in ognuno dei quali è esposta un’arte liberale, quelle del trivio (grammatica, dialettica, retorica), e quelle del quadrivio (geometria, aritmetica, astronomia, musica). Testo latino a fronte

2.1 La fortuna del Laberinto

L’opera ha un’eco anche fuori dall’Italia: nel 1610 lo stampatore londinese Thomas Purfoot la aggiunge al suo catalogo, perlopiù popolato da traduzioni di trattati medico-scientifici.

Pochi anni più tardi, nel 1616, Andrea Ghisi dà alle stampe presso un altro veneziano, Evangelista Deuchino, una seconda edizione dedicata questa volta “Al Serenissimo Giovanni Bembo Doge di Venezia, Signore, e Padron mio Colendissimo”; da questa seconda edizione proviene la copia già al San Carlo. La dedica merita d’essere citata:

In tutte le azioni umane, Serenissimo Prencipe, si contende di fortuna e d’ingegno, come dissero i gran filosofi. A ragione fu da altri concluso che la vita è un gioco.

Ma se questi hanno filosofato con senso morale, io ho invece cercato di trovare una sorta di gioco, nel quale i gentili spiriti stanchi potessero trovare riposo anche nell’esercizio onesto: e siccome negli altri giochi gran parte ha la sorte, e poca l’ingegno, così […] in questo tutto viene dall’ingegno, che perciò a me la invenzione è stata opera di non piccola fatica per averla oltre a ciò in diverse maniere variata, acciocché la ricreazione altrui parimenti fosse molteplice, e per conseguenza più soave.

Questa mia industriosa fatica poi ho voluto consacrarla alla Sublimità Vostra Serenissima, la quale (…) ha saputo così ben giocare con l’armi, che la fortuna non può vantarsi d’avere una minima parte nelle belliche azioni di Vostra Serenità (…)

Come Francesco IV Gonzaga prima di lui, duca solo per pochi mesi – muore precocemente a causa del vaiolo – anche Bembo (1543-1618), il dedicatario di questa seconda edizione, ha una breve e modestissima carriera politica. Sicuramente questo fatto non contribuisce alla fortuna del libro, mostrando forse il fianco ad alcune voci che ne parlano come di un volume magico, e persino maledetto.

Una delle sue peculiarità o stravaganze, utile a fomentare illazioni di ogni genere, risiede nel fatto che esso non possiede al suo interno una sezione in cui vengano spiegate le regole del gioco. Esistono alcune copie del Laberinto corredate da istruzioni, ma è evidente che non si tratta di fogli appartenenti alla paginazione originale: ciò significa che buona parte delle copie in circolazione era “muta”. Questa caratteristica alimentava, senza dubbio, l’impressione di un gioco stregato. Per questo, nel corso del tempo, il libro ha assunto significati di ogni genere, che spaziavano dall’alchimia alle pratiche divinatorie, tanto da entrare a far parte della collezione di amatori, conoscitori o collezionisti attenti e affascinati dalle pratiche alchemiche.

Focus: di amatori di libri e di collezionisti illuminati

La ricostruzione delle vicende della copia del Laberinto già appartenuta al Collegio San Carlo ha i contorni di un racconto d’avventura. Dopo essere uscita dal Collegio ed essere probabilmente passata per Reggio Emilia ha viaggiato per vie difficili da ricostruire, nei meandri sotterranei delle collezioni private, per poi emergere di tanto in tanto e tornare a scomparire per secoli. Per qualcuno di questi passaggi, tuttavia, abbiamo forse qualche indizio.

Più di trent’anni dopo la costituzione delle napoleoniche biblioteche nazionali e la dispersione dei volumi del San Carlo un illustre ex convittore dell’istituto – il conte Francesco Leopoldo Cicognara – cita l’opera di Andrea Ghisi in uno dei suoi ultimi scritti, le Memorie spettanti alla storia della calcografia (1831).

Cicognara – uno dei personaggi di spicco delle Repubbliche sorelle e della Modena rivoluzionaria, conoscente di Ugo Foscolo e Antonio Canova – vi si sofferma brevemente in un capitolo dedicato alle carte da gioco, senza spendere alcuna parola sulle regole di questo libro “muto”. Non sappiamo se il conte possedesse una copia personale del Laberinto, o se nel caso quella appartenuta al Collegio sia stata salvata proprio da lui durante gli anni caldi dell’occupazione francese di Modena. Certamente lo conosceva e, forse, lo aveva incontrato sui ripiani della biblioteca del San Carlo.

Il volume scompare poi di nuovo, inghiottito dai viaggi tortuosi e imprevedibili del mercato antiquario. Riemerge, molto tempo più tardi, sugli scaffali della collezione della contessa milanese Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini (1876-1945), appassionata di occulto ed esperta di sedute spiritiche. La nobildonna, illuminata collezionista senza eredi diretti, alla sua morte ha lasciato la sua libraria alla Biblioteca Trivulziana di Milano e la copia del Laberinto che ne era parte reca il suo timbro. Ma sappiamo anche con certezza che si tratta proprio della copia del San Carlo: in basso, sul frontespizio del volume – come gentilmente controllato dalla bibliotecaria che lo ha in custodia, che ringrazio – è leggibile la scritta “Congregationjs S.ti Caroli”, la “firma” tipica, l’ex libris che legava i volumi alla biblioteca del Collegio.

- Maria Cristina Brunati (a cura di), Ritratto di una contessa: Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini, 2020

3. Chi fa perdere le sue tracce e scompare

Lorenzo Graziani, L’eroe, ovvero la vera scuola per giugnere all’eroismo, stampato in Modena nel 1719, DISPERSO

SCAFFALE: la copia de “L’eroe” conservata alla Österreichische Nationalbibliothek di Vienna

ato a Belmonte de Calatayud l’8 gennaio del 1601, Lorenzo Graziani – o per utilizzare il suo vero nome, Baltasar Graciàn y Morales (il primo serviva infatti a non pagare i permessi di pubblicazione per le sue opere) – è stato un gesuita spagnolo, di professione scrittore, filosofo e professore universitario, molto noto a causa del grande numero di lavori da lui pubblicati e per le massime efficaci. Una delle sue opere più famose è proprio L’eroe (El héroe, 1637).

Avendo passato diverso tempo della sua vita a frequentare la corte di Filippo IV di Spagna, con questo trattato Graciàn si pone l’obiettivo di analizzare e sviscerare in ogni capitolo una delle principali virtù eroiche necessarie all’uomo che incarna il concetto di “eroe”, virtù che devono essere possedute in forma bilanciata e senza che nessuna prevarichi sulle altre. Chiaramente, nell’ottica dell’epoca, l’eroe rispecchia la figura del sovrano – anche se non necessariamente, come specifica nel prologo, per diritto di nascita. Esplicativo l’incipit del testo, in cui scrive:

Graziani, L’eroe. Avvertimento al lettore, p. XII

I. Lettore… io m’accingo a formar con un piccol Libro un grande Eroe […]. II. Questo è un miracolo di perfezione ridurre a tal grado d’Eccellenza un’uomo [sic], che, se non è Re per nascita, lo sia per le sue prodezze anche più di quel, che per nascita egli sarebbe.

III. Da Seneca fu formato prudente, da Esopo sagace, da Omero bellicoso, da Aristotele filosofo, da Tacito politico, e dal Conte Baldassar Castiglione amabile in una Corte.

3.1 La virtù barocca della dissimulazione

Studiosi e filosofi dell’età greco-romana vengono elogiati come maestri di queste diverse qualità, ma il modello antico ormai è superato nel Settecento:

Graziani, L’eroe. Avvertimento al lettore, p. XIII

VI. Troverai qui una ragione, non politica, non economica, ma bensì a prò di te stesso una ragione di Stato: una bussola da navigare, che all’Eroismo d’indirizzi: un’arte di divernir’ inclito, con poche regole di prudenza.

La Bussola di Pitagora due tempi mostrava, mattina, e sera: con che veniva a ricordare ai viventi, che delle passate cose la memoria conservassero, e che da pratici prevedessero le future. [Chi] dunque, che all’Eroismo intende incamminarsi, azione alcuna con violenza, e senza consiglio non intraprenda.

Chi dovesse avventurarsi in azioni non meditate potrebbe dare motivo di credere d’essere indifferente, in modo ingenuo, alla volubilità della fortuna – intesa come fato – e di non tenere in debito conto l’importanza della reputazione: “chi corre in fretta… opera da sciocco, o da ignorante”. E nel secondo capitolo aggiunge, a proposito di questa abilità:

Graziani, L’eroe, cap. II, p. 13

se tutto il capitale di un segreto sta nella perfezione nell’occultarlo, sarà necessaria la stessa perfezione nell’occultare la volontà.

Chi dunque aspira all’eroismo si preoccupi di domare le passioni e, se non può, procuri di dissimularle, gettando polvere negli occhi e confondendo la più acuta curiosità altrui: sciocco non è colui che produce una sciocchezza, ma colui che non sa nasconderla.

Nei complessi meccanismi delle corti dell’Europa barocca l’uomo che ambisce a diventare un sovrano deve avere molti accorgimenti. Deve diventare maestro nell’arte di non far scoprire i propri segreti, e soprattutto i propri limiti, agli avversari e ai nemici politici:

Graziani, L’eroe, cap. I, pp. 1-2

Fà terrore un fiume per sino a tanto che non è scoperto il suo guado. Esigge venerazione un’Uomo [sic] sino a tanto solo, che il termine del suo talento scoperto non sia, poiché profondità di sapere ignorata, ma presunta, mantenne sempre il credito unito al rispetto.

Quindi la gara fra due uomini starà nello scoprire i segreti dell’altro, e colui che scopre sarà vincitore, e colui che viene scoperto il perdente. Poiché si ammira più facilmente ciò che non si comprende, e ciò che si comprende appieno poco si apprezza.

La copia de L’eroe appartenuta al Collegio non è mai tornata a casa e non si sa dove sia. Ma la fortuna del suo autore – apprezzato anche da Schopenhauer e da Nietzsche – ha permesso alle sue parole di non smarrirsi per davvero, e di tornare, sotto altre vesti, in edizione moderna, fra le mura della biblioteca del Collegio San Carlo.

- Isidoro Nardi, Il segretario principiante ed istruito di don Isidoro Nardi accademico arcade, 1735

- Norbert Elias, La società di corte, 2 voll., 1987

- Emmanuel Le Roy Ladurie, Saint-Simon ou le système de la cour, 1997

- Salvatore Silvano Nigro, Segreti del cuore: dissimulazione e interiorità in epoca barocca, conferenza tenuta presso la Fondazione Collegio San Carlo il 27 ottobre 2000

- Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, 2017, e-book

4. Chi prende casa vicino

Esiodo, Le opere e i giorni, stampato in Firenze nel 1540 e oggi alla biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

SCAFFALE: la copia de Le opere e i giorni conservata alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera

La biblioteca municipale reggiana, dedicata a partire dal 1975 ad Antonio Panizzi, è l’erede della biblioteca nazionale aperta sotto il dominio francese nel 1796 e nella quale confluirono parte dei volumi sottratti al San Carlo. Qualche centinaio di libri, riconoscibili per la nota manoscritta “Congregationijs S.cti Caroli”, è ancora presente al suo interno.

Fra questi volumi vi è anche l’edizione del 1540 de Le opere e i giorni, il celebre poema in esametri di Esiodo, il poeta greco più antico di cui si abbia testimonianza storica, vissuto probabilmente agli inizi del VII secolo a.C.

L’opera è dedicata principalmente alla giustizia e al lavoro, ma – fra i diversi temi toccati – vi è anche spazio per l’amministrazione saggia del tempo e per il viaggio. Esiodo, da greco, concepisce il viaggio come spostamento per mare nonostante lui stesso lo abbia praticato poco, in realtà, perché molto poco lo ama: si capisce da come ne parla. Ma non si può certamente negare che ne abbia una buona conoscenza, tanto che si rivela capace di dare consigli e avvertimenti a chi voglia intraprendere questo tipo di viaggi. Dice infatti, a proposito dei tempi del mare, e delle stagioni poco favorevoli alla navigazione, che in queste ultime

Esiodo, tratto dall’ed. 1929, 618-630

[è meglio] non spingere la nave nei gorghi purpurei del Ponto ma tirarla a secco: [allora] alza tutto intorno un riparo di sassi per frenare i venti umidi. Fai un foro nella chiglia, perché non marcisca nella pioggia, e ripara gli attrezzi in casa, ripiega la vela e appendi il timone sopra il camino, aspettando che venga la stagione propizia.

Tuttavia, Esiodo vive in un’epoca nella quale i viaggi pericolosi sono determinanti per garantire la fortuna o meno di una persona, soprattutto per quanto riguarda i mercanti. Un viaggio andato male o che viene annullato può significare la fame, la povertà o grossi debiti che non si riescono ripagare. Per questo motivo, cerca di dare i consigli migliori agli uomini che desiderino, per volontà o necessità, salpare:

Esiodo, tratto dall’ed. 1929, 663-684

Quando saranno trascorsi cinquanta giorni dal solstizio, e sarà arrivata la fine dell’estate e dei suoi giorni più afosi, è allora il momento più propizio: metti la nave in mare perché non sarà distrutta né l’equipaggio sterminato. E’ il momento in cui la brezza è sicura e il mare è pacifico, ma fai in fretta: non aspettare il vino novello e la pioggia d’autunno che solleva le onde e rende difficile il navigare. Anche a primavera c’è un momento propizio alla navigazione, ed è quando sui rami più alti del fico le foglie sono cresciute tanto quanto l’impronta di una zampa di cornacchia.

Ma avverte anche lo stesso lettore che cerca di consigliare di agire con prudenza, usando queste parole:

Esiodo, tratto dall’ed. 1929, 685-694

Ma stai attento, perché è un momento propizio ma va carpito ed è un azzardo, eppure gli uomini lo fanno, per stoltezza e sete di quattrini. Carica la nave il giusto, lasciando a casa il grosso perché tu non debba perdere tutto. Agisci e pondera con misura, per capire ciò che sia meglio, e quale sia il momento opportuno.

La complessità dell’opera di Esiodo, costituita anche da parti che la critica considera spurie, è stata approfondita da Graziano Arrighetti (1928-2017), allievo di Giorgio Pasquali, uno dei padri della filologia classica del Novecento. Con il suo continuo sforzo di ricostruzione e interpretazione dei testi, la filologia si trova spesso a fare i conti con i viaggi e le conseguenze che essi producono sulle opere in termini di alterazioni e contaminazioni. In un certo senso, i filologi riportano “a casa” molti libri e autori che si sono persi.

- Esiodo, Opere, traduzione e cura di Graziano Arrighetti, 1998

- Esiodo, Opera, 1564

- Esiodo, Opere, traduzione italiana di Antonio Maria Salvini, 1747

- Giovanni Tosetti, Dei e uomini alla fine dell’età eroica: strategie olimpiche e costituzione del cosmo in Esiodo, in “Annali di scienze religiose”, 2006, pp. 117-130

5. Chi prende casa molto vicino

Mario Bettini, Hilarotragoedia, stampato in Parma nel 1614 e oggi alla Biblioteca Estense Universitaria

SCAFFALE: la copia della Hilarotragoedia conservata presso la Biblioteca della Città di Lione

ome abbiamo detto in precedenza, La Biblioteca antica del Collegio San Carlo è stata il nucleo centrale e fondante della Biblioteca Universitaria a Modena.

Dopo alterne vicende quest’ultima si è unita alla Estense, ma le due sono state fuse in un unico istituto solo a partire dal 1995. Fra i libri confluiti all’Estense dalla Biblioteca Universitaria alcuni testi venivano proprio dal San Carlo e fra essi si trova una pièce teatrale: Rubenus, hilarotragoedia satyropastoralis.

L’opera viene scritta da un gesuita, Mario Bettini (1582-1657), e ideata nell’ambito didattico del Collegio Romano. Qui, come in tutti i collegi gesuitici e in generale in tutti i collegi nobiliari, compreso il San Carlo, il teatro era parte integrante dell’educazione dei giovani nobili perché allenava i futuri politici all’arte del parlare in pubblico.

L’Hilarotragoedia è un dramma teatrale in cui i protagonisti sono principi, pastori, sacerdoti, fauni e satiri. L’intera vicenda è ambientata ad Auràn, in Palestina, alle foci del Giordano. Essa narra di smanie di potere fra eredi al trono, ma a queste fanno da contraltare scene di elogio della vita pastorale e della potenza degli elementi naturali. Com’era d’uso nel teatro dell’epoca l’azione è interrotta da intermezzi comici nei quali si vedono fauni e satiri che festeggiano il furto del miglior fiaschetto di vino disprezzando l’ambizione umana per il potere.

Il viaggio, in questa pièce, è compiuto da un fiume. Nel prologo, infatti, viene presentato un angelo protettore che incarna il fiume Giordano: questi si allontana dalla sua terra, viaggia in Italia, e all’Italia parla di altri luoghi e del fiume Po in particolare. Si concentra sulla sua terra, la Palestina, luogo in cui si svolgeranno le vicende della trama, terra che prima era così fiera e nel tempo presente è in schiavitù, e invita ad ascoltare una storia di faide e contese lungo i confini della sua terra, di cui lui stesso, il fiume, è marcatore. Così parla introducendosi al lettore:

Bettini, Hilarotragoedia, prologo (trad. di Serena Vinci)

Io, straniero, assumendo le sembianze di fiume, mi manifesto a voi, fioritissime valli, lieti campi, colli adorni di viti tortuose, selve verdeggianti e frondose che sono bagnate dalle acque felici del Po sotto il bel cielo sereno d’Italia.

Mi conoscete? Io sono tra gli angeli che Dio volle protettori del fiume Giordano, colui che irriga le ampie radici del Libano pagàno. Ma chi ha spostato fin qui i monti dell’Idumea? Quali tentativi vedo di imitare l’aspetto della Palestina? Cosa non proverebbe a fare l’uomo! Che cosa non desidera, al punto che per gareggiare con la natura appesantisce il suo ingegno con grandi fatiche! Guardate, ecco, vuole persino ricongiungere assieme terre straniere tra loro, incurante del mare che le divide.

Adesso invece io sorvolo e guardo queste terre a me ignote ma che voi conoscete bene. E poco distante io vedo quel fiume famoso come nessun altro in Italia, che sfocia nel mare Adriatico. Ma subito rivolgo di nuovo il pensiero ai colli del Libano le cui cime svettano nel cielo…

Dopo questa introduzione, si sofferma a descrivere il paese al quale appartiene, lamentando di come esso sia schiavo e i giorni della sua gloria appartengano ormai ad un lontano passato:

Bettini, Hilarotragoedia, prologo (trad. di Serena Vinci)

E sebbene non sia una terra dai confini molto estesi, non invidia nessun’altra terra più ricca. Non invidia le Indie, o Creta che è stata regina dei mari; non invidia la Tempe tessalica e nemmeno te, Italia illustre, sempre trionfatrice sia sul mare che sulla terra. C’è stato un tempo in cui in questi bacini scorreva miele invece dell’acqua, ma, all’epoca, anche il mio fiume Giordano stillava nettare. […] Qui vissero profeti e popoli arditi in guerra, sacerdoti e sovrani per lunghi anni. […] Ahi, terra delle spoglie d’Oriente, carica un tempo di trofei e re, così ricca. Ora sei serva e schiava, piegata dai traci e frantumata tra gemiti e dolori!

Focus: Giorgio Manganelli e la rilettura moderna di Bettini

L’antico ispira in continuazione il moderno, e questo permette di creare viaggi diversi attraverso lo spazio e il tempo. I testi possono dunque prestarsi a nuove, e talvolta imprevedibili, interpretazioni.

L’opera di Bettini ha ispirato una sorta di viaggio linguistico, una specie di “flusso di coscienza”, creato da Giorgio Manganelli (1922-1990), studioso e autore appartenente alla corrente della neoavanguardia. Manganelli curiosamente possedeva una copia della Hilarotragoedia satyropastoralis, che è anche oggi un testo piuttosto raro. L’ipotesi è che lo stesso esponente del Gruppo 63 lo abbia cercato insistentemente.

Non a caso, proprio Hilarotragoedia (1964) è il titolo del romanzo di esordio di Manganelli, che prende in alcuni temi dell’opera di Bettini per poi ricomporli, unendoli al suo stile per creare un poema eroicomico. La forma è quella di un “flusso di coscienza”, sviluppato a partire anche da alcune suggestioni maturate durante un percorso di psicoterapia dell’autore, e utilizzato per raccontare la catabasi, ovvero il viaggio dei vivi attraverso gli inferi. Lo stesso Manganelli ci tiene a precisare che la sua opera è da considerare un Trattato delle angosce con inserto sugli addii.

Manganelli, Hilarotragoedia, e-book: sez. 24

Un angelo: una faccia larga, un corpo linfatico e malsano, vesti ambigue, di sleale innocenza. Fu la sua grazia oltraggiosa, la sarcastica immortalità a sconvolgere la mia vita clandestina e dimessa? O forse l’indizio di un’onesta mostruosità, minima dignità a riscatto di un essere sordido e stolto? Lo guardai, lo salutai, mi perdei; ignorai gli sguardi stupiti e deploranti dei defunti; declamai un vile, sintattico benvenuto; senza orrore mi scopersi nella voce il metallico omaggio dello scherano. Celebrai la nobiltà della terra che lo accoglieva, elogiai la mitezza del clima, la copia delle opere d’arte, le belle membra dei giovani, la virtuosa pensosità dei vecchi; gli proffersi la città, i suoi ignari abitanti, me stesso.

- Ivan Cantoni, Iperletterarietà e procedimenti di straniamento in Hilarotragoedia di Manganelli, in “Lingua e stile”, 1993

- Mariarosa Bricchi, In rissa con la trama: le digressioni in Hilarotragoedia di Manganelli, in “Allegoria: per uno studio matematico della letteratura”, 1999

- Aldo Tagliaferri, Intorno alla genesi dell’Hilarotragoedia di Manganelli, in “Il Verri”, 1998

6. Chi è tornato

Alessandro Piccolomini, La sfera del mondo, stampato in Venezia nel 1579, oggi nella Biblioteca San Carlo.

SCAFFALE: la copia digitalizzata del volume, oggi nella Biblioteca Antica della Fondazione

a sfera del mondo di Alessandro Piccolomini è uno dei dieci libri rientrati in possesso della biblioteca del Collegio S. Carlo e che sono ancora oggi parte del patrimonio della Fondazione. L’identità è garantita dalla segnatura sul dorso, corrispondente a quella riportata dal segretario Dallamano negli indici settecenteschi.

L’autore è Alessandro Piccolomini (1508-1578), arcivescovo, uomo di lettere e astronomo di origini senesi.

Nel corso dei suoi studi si dedica alla diffusione di opere in lingua volgare, in particolare a carattere astronomico e cosmografico: La sfera del mondo, pubblicato per la prima volta nel 1540, ampliato e riedito più volte anche nella seconda metà del XVI secolo, tratta di geometria e di misure dell’universo.

Più passi rendono conto dell’opinione conservatrice dell’autore. Nonostante nel 1543 Niccolò Copernico avesse già pubblicato la sua nuova teoria eliocentrica, anche nelle edizioni più tarde de La sfera del mondo si legge una spiegazione razionale relativa all’impossibilità che la Terra si muova nell’Universo. Dice infatti il Piccolomini:

Piccolomini, La sfera del mondo, libro II, capo VII, p. 48

secondo se tutta si movesse, sarebbe necessario, che essendo essa corpo semplice, ò si moverebbe per linea retta, salendo insuso; ò dirittamente scendendo à basso, ò vero circolarmente, nè salendo, nè discendendo; altre sorti di semplici movimenti, non credo io che si possin trovare nella natura delle cose (…) Onde la tera per esser gravissima non può in alcun modo per sua natura salir in suso. Parimente ch’ella dal centro dove si trova descenda à basso, non è, nè possibile, nè imaginabile, non si potendo trovare nell’universo il più basso sito, che ‘l centro stesso, dove habbiamo già provato ch’ella risiede (…) Di nuovo dunque concluderemo che la terra tutta insieme si truovi in modo collocata nel centro del mondo, che muover non se ne possa ne salendo nè discendendo

Troppo pesante per salire, già al centro e dunque impossibilitata a scendere, la Terra non può che essere al centro.

Al di là delle spiegazioni razionali, di astronomia nei ritrovi si doveva pur parlare: una qualche conoscenza di astrologia (termine che allora comprendeva anche l’astronomia) è auspicabile per ogni uomo che si rispetti perché innalza il livello del discorso. Lamentando la superficialità con cui i matematici e astronomi Georg von Peuerbach e Giovanni Sacrobosco (o John of Holywood, oggi Halifax) hanno trattato la materia prima di lui, l’autore si pone l’obiettivo di approfondirla.

L’astronomia infatti giova all’agricoltura, alla navigazione, alla cosmografia, come potrebbe tranquillamente sottolineare l’autore se solo questa fosse l’intenzione del suo saggio:

Piccolomini, La sfera del mondo, libro I, capo I, pp. 5-6

(…) tuttavia la cognitione della Sfera del Mondo, talmente se le conviene, che la privation di quella, porta seco grandissima imperfettione: & senz’essa, non solamente ogni altro studio di lettere resta tronco, & diminuito, ma ancora la vita commune dell’huomo può da quella ricever grande ornamento: come con molte ragioni, & à molti segni potrei provare; come à dire, che senza qualche notitia di Cosmografia, & di Geografia, le quali scientie, dalla notitia della Sfera ricevono vita; grandissime inettie si sentono dire à gli huomini tutto’l giorno.

6.1 Il ciclico ritorno dell’umano

In realtà, è doveroso ricordare che la concezione del Piccolomini non è assoluta. Il ragionamento che ne segue merita d’essere seguito.

Per quanto la terra possegga una data di nascita in senso temporale, di cui è naturalmente cosciente, l’autore la concepisce come “vittima” dei corpi celesti che, ciclicamente, provocano su di essa incendi o diluvi che la devastano, azzerando quasi l’umanità. Dai pochi superstiti si genera poi una nuova umanità e ad ogni nuova rigenerazione l’astronomo immagina che i primi filosofi tornino, ciclicamente, a porsi questioni primordiali sulle cause e il senso di quello che succede loro. Così argomenta le sue affermazioni:

Piccolomini, La sfera del mondo, libro V, capo XII, p. 207

(…) le scientie [hanno] sempre principio da alcuni primi habitatori, che spronati da maraviglia nata da ignorantia, & da desio di sapere, [hanno] incominciato à filosofare. Et si può insieme affermare senza implication di contraditione, che il Mondo sia sempiterno; in guisa che infiniti incendij, & diluvij sieno stati, & infiniti sieno per essere à quei, che verranno. Et quantunque historie, ò favole non si trovino, che di più d’un diluvio, nè di più d’un’incendio faccin mentione, nondimeno questo non accade per altro, se non perche li libri conservatori delle ricordanze delle cose, vanno in perditione ne i diluvij, & negli incendij, insieme con l’altre cose

È chiaro quindi ciò che intende: le nuove generazioni non sono a conoscenza delle “vite” precedenti in quanto se n’è persa la memoria. I libri che ne custodivano le testimonianze e i ricordi sono stati fisicamente distrutti dalle catastrofi naturali.

Queste vaghe reminiscenze platoniche che sembrano avere un’eco in Piccolomini – uomo del suo tempo e divulgatore di idee in gran parte già note – troveranno ampio spazio oltre un secolo dopo nell’opera di Giambattista Vico, che nella Scienza Nuova (1725), in polemica con Cartesio, adotterà una prospettiva ciclica non soltanto della storia ma anche del progresso umano e delle scoperte scientifiche.

7. Chi arriva da lontano e trova accoglienza

Erodoto, Delle guerre dei Greci e dei Persi, stampato in Venezia nel 1565, oggi alla BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE SAN CARLO

SCAFFALE: la copia digitalizzata dell’opera

Nel 2019 sono entrati nel patrimonio della biblioteca del Collegio San Carlo 430 volumi antichi, insieme a molti altri libri moderni, provenienti dalla biblioteca privata del professor Emilio Mattioli (1933-2007).

Fra i testi giunti con il fondo Mattioli è particolarmente degna di nota una delle prime edizioni della prima traduzione in volgare delle Storie di Erodoto, opera di un altro celeberrimo scrittore, il conte Matteo Maria Boiardo (1441-1494), che lavora su commissione di Ercole I d’Este. In realtà, Boiardo è un traduttore di traduttori, perché non basa il proprio lavoro sull’originale greco, bensì sulla versione latina di Lorenzo Valla.

La prima edizione a stampa dell’opera del Boiardo esce nel 1533, nel pieno dell’interesse per le esplorazioni geografiche. Il periodo di redazione di questo testo è significativo, visto l’interesse di Erodoto per gli usi e i costumi delle varie popolazioni antiche con cui era venuto a contatto nel corso della sua vita e dei suoi viaggi.

Questo volume presenta un’ulteriore curiosità, una riflessione proprio intorno alla traduzione. Il conte si rende conto che la sua parlata è fortemente caratterizzata nella sua provenienza da Scandiano, oggi in provincia di Reggio Emilia – inflessioni, usi, modi di dire – quindi avverte il lettore: Erodoto non parlerà greco ma un italiano “di Scandiano”, una lingua territoriale.

Matteo Maria Boiardo, Prologo nella traduttione di Herodoto Halicarnaseo padre della Hystoria

Difficilissimo è prestare voce a una lingua straniera e restituirne lo stile e le peculiarità lessicali, dunque non ci si meraviglierà se l’illustrissimo Erodoto, che i greci reputano eloquentissimo, parlerà rozzamente attraverso la lingua mia.

Come si può intendere anche dal titolo, le guerre tra Greci e Persiani dominano buona parte dell’opera che, tuttavia, non si concentra solo su questo argomento. La narrazione è infatti intervallata da frequenti digressioni che riguardano i popoli con cui i Greci venivano a contatto. In questi intermezzi sono molte le notizie e le osservazioni sulle lingue straniere, sui modi di vestire, di pregare gli dei, di cucinare o sul ruolo delle donne. Nello specifico, Erodoto si interessa alla cultura del popolo dei Persiani, di cui descrive in dettaglio gli usi al punto di essere accusato dalla sua gente di essere filobarbaro.

Nei resoconti di viaggio, suscita sempre molta sorpresa nello scrittore la differenza che intercorre tra le usanze degli altri popoli e quelle del proprio. Per esempio, parlando dell’Egitto, Erodoto è colpito dal ribaltamento dei ruoli di genere che nota presso gli Egizi. Lo sgomento è probabilmente causato dal fatto che i Greci consideravano le donne inferiori agli uomini in quasi tutti gli ambiti, e ritenevano praticamente impossibile che esse potessero assumere dei ruoli sociali rilevanti. Così racconta ciò che dice di aver visto presso gli Egizi:

Erodoto, Delle guerre dei Greci e dei Persi, Libro II, XXXV, 1-4 (45v)

Così come gli Egizi hanno il cielo e il fiume diversi dalla natura degli altri, così anche le loro leggi e le loro istituzioni sono diverse da quelle in uso presso altri popoli. Dal loro, le donne si occupano degli affari: stanno in società e mercanteggiano le merci. E gli uomini restano in casa, tessono e ricamano. […] A figli maschi non è imposta alcuna necessità di mantenere il padre e la madre, ma alle donne invece sì. […] Abiti di lino portano sempre lavati di fresco, e di ciò ne hanno grandissima cura, perché sono molto più attenti alla pulizia che alla bellezza, e proprio per questa ragione circoncidono gli uomini.

Ma gli Egizi, secondo quanto annotato da Erodoto, non sono l’unico popolo dell’antichità che assiste a degli scambi nei ruoli di genere. Narrando infatti degli scontri fra Greci e Persiani, in particolar modo della Battaglia di Salamina (480 a.C.), rimane estremamente affascinato da un capo della coalizione anti greca, Artemisia, sovrana di Alicarnasso e regina di Caria, una regione posta a sud-ovest dell’Asia minore. Essa si rivela, attraverso le parole di Erodoto, un capo militare degno di nota, tanto che lui stesso ammette che in mezzo a tanti Persiani che combatterono quella battaglia lei è fra coloro dei quali vale la pena raccontare le gesta. Nel mondo antico si tratta di un caso più unico che raro:

Erodoto, Delle guerre dei Greci e dei Persi, Libro VIII, 87-88

Degli altri barbari e Greci non saprei dire esattamente come si batterono, ma ad Artemisia accadde quanto segue, e la fece crescere ulteriormente nella stima del re. Quando ormai le forze del re erano in preda a una terribile confusione, la nave di Artemisia si trovò braccata da una nave attica; non poteva più sfuggire (davanti aveva altre navi amiche, la sua era la più vicina a quelle nemiche) ed ecco cosa decise di fare, e riuscì nel suo intento: inseguita dalla nave attica, speronò una nave amica di gente di Calinda, sulla quale era imbarcato il re dei Calindi in persona, Damasitimo.[…]. Dopo averla speronata e affondata, ebbe la fortuna di trarne due vantaggi: il trierarca della nave attica, vedendola assalire una nave barbara, credette che la nave di Artemisia fosse greca oppure che stesse cambiando bandiera e passando a difendere i Greci; perciò virò di bordo e attaccò altre navi.

Da una parte le riuscì così di scampare e di evitare la morte; dall’altra le toccò di veder crescere la sua stima presso Serse, pur avendo combinato un disastro e anzi proprio per questo. Pare infatti che il re, che stava osservando, si accorgesse della manovra di speronamento, e quando uno dei presenti esclamò: “Signore, guarda Artemisia come si batte bene! Ha affondato una nave nemica!”, lui chiese se davvero quell’impresa era opera di Artemisia; e gli altri glielo confermarono, ben conoscendo l’insegna della nave: lo scafo distrutto fu creduto nemico. Fra l’altro, a quanto si narra, le andò anche bene che nessuno della nave di Calinda abbia potuto salvarsi per accusarla. Pare che Serse abbia allora così commentato l’informazione ricevuta: “Gli uomini mi sono diventati donne, e le donne uomini”. Questa fu la frase pronunciata da Serse.

Erodoto è un autore estremamente competente non solo a livello storiografico, ma anche per l’abile piglio narrativo. Persino quando descrive proprio un labirinto:

Erodoto, Delle guerre dei Greci e dei Persi, Libro II, CXLVII, 1-4

Gli egizi, dopo la morte del sacerdote di Vulcano, mutarono governo e crearono dodici Re che si spartirono tutto l’Egitto e crearono un’alleanza secondo la quale nessuno cercasse di togliere il regno all’altro. Dopo aver ordinato gli affari del regno, deliberarono di lasciare ai posteri un’opera edificata con il contributo di tutti, che fosse monumento eterno in memoria della loro gloria. E con questo proposito, nei pressi del lago di Myros, verso la Città dei Coccodrilli, iniziarono la costruzione grandissima e mirabile del labirinto.

Io ho visto questo edificio, la cui maestosità supera la sua fama al punto che tutte le altre cose in confronto appaiono vanità: il tempio di Efeso, quello di Samo e persino le piramidi stesse. Il labirinto eccede tutte queste cose. […] Non ho potuto vedere le parti sotterranee del labirinto, ma quelle in superficie mi donarono tanta meraviglia che credevo a stento potesse essere opera di un essere umano.

- Claude Calame, Les modes de la memoire culturelle grecque: pragmatique poétique et rituelle, entre fiction et histoire, ciclo di 8 lezioni tenute per la Scuola d’Alti Studi della Fondazione Collegio San Carlo nel 2012. Si segnala in particolare: Entre histoire et fiction: nécessité narrative, vraisemblance réfèrentielle, poétique de la vue (Hérodote et Thucydide)

Questa storia è stata scritta con il contributo di Lorenzo Ferrari, Alessandra Magnani e Serena Vinci.