Il mondo di fronte alle epidemie

1 . L’Ottocento: la politica di fronte al colera

Tra 1854 e 1855 una nuova epidemia di colera raggiunse l’Europa. Partì dall’India, viaggiò sulle navi fino ai porti inglesi e a Marsiglia e da qui giunse in Italia. Ne troviamo numerose testimonianze nelle narrazioni dell’epoca: fu particolarmente cruenta.

Negli stessi anni gli studi intorno a questo morbo si trovarono a un punto di svolta che, tuttavia, fu compreso solo parzialmente.

L’anno precedente, infatti, l’anatomista e patologo italiano Filippo Pacini aveva osservato per la prima volta il batterio del colera. Questa osservazione non sembrò però avere conseguenze pratiche e fu necessario attendere quasi trent’anni e i nuovi studi, svolti nel 1884 dal medico tedesco Robert Koch, perché il problema venisse affrontato in modo sistematico fino a portare alla formulazione di una cura e a concrete pratiche di prevenzione.

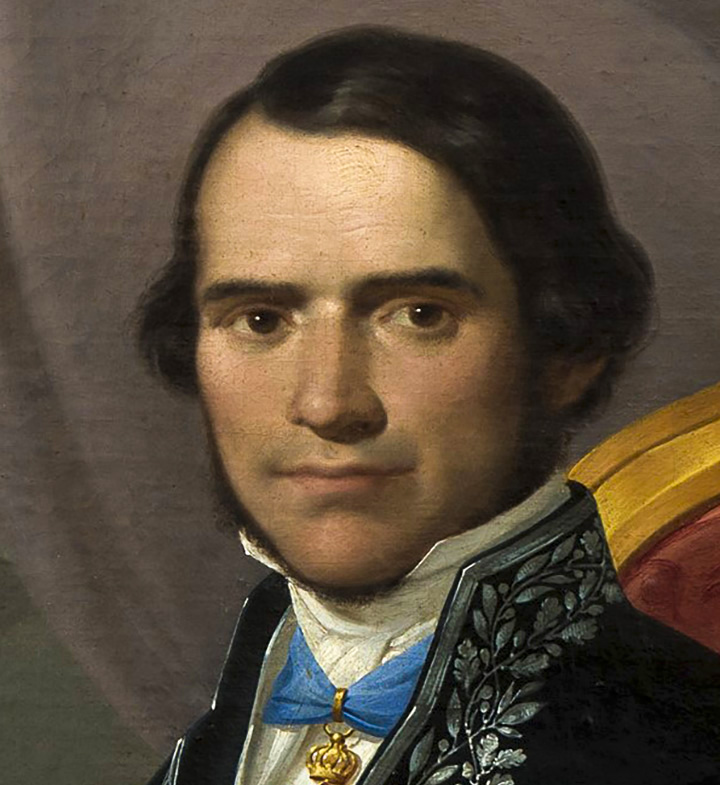

In merito alla prevenzione o quantomeno al contenimento del contagio la politica non fu certo silente. Nei territori estensi il conte modenese Luigi Giacobazzi, già allievo del Collegio San Carlo e titolare del dicastero di Massa e Carrara per i duchi d’Este, fu coinvolto nelle decisioni riguardanti proprio i tentativi di arginare la diffusione del colera e che riguardavano, come è naturale immaginare, il controllo della popolazione e la gestione dei commerci.

Il delegato del Ministero dell’interno scrisse al conte Giacobazzi che si potevano annoverare, tra i fattori di possibile diffusione del colera, anche particolari condizioni climatiche verificatesi nella regione appenninica durante l’estate del 1855: piogge insistenti, variabilità atmosferica, venti di mezzogiorno…

Come scoprirono proprio Pacini e Koch, le condizioni esterne alimentavano l’epidemia, ma non ne erano la causa prima. Frenati dalla mancata comprensione, da parte del mondo scientifico, della portata delle scoperte di Pacini, gli amministratori mantennero l’attenzione puntata proprio sugli agenti esterni, un atteggiamento che tuttavia rendeva pressoché impossibile fronteggiare il colera in modo adeguato.

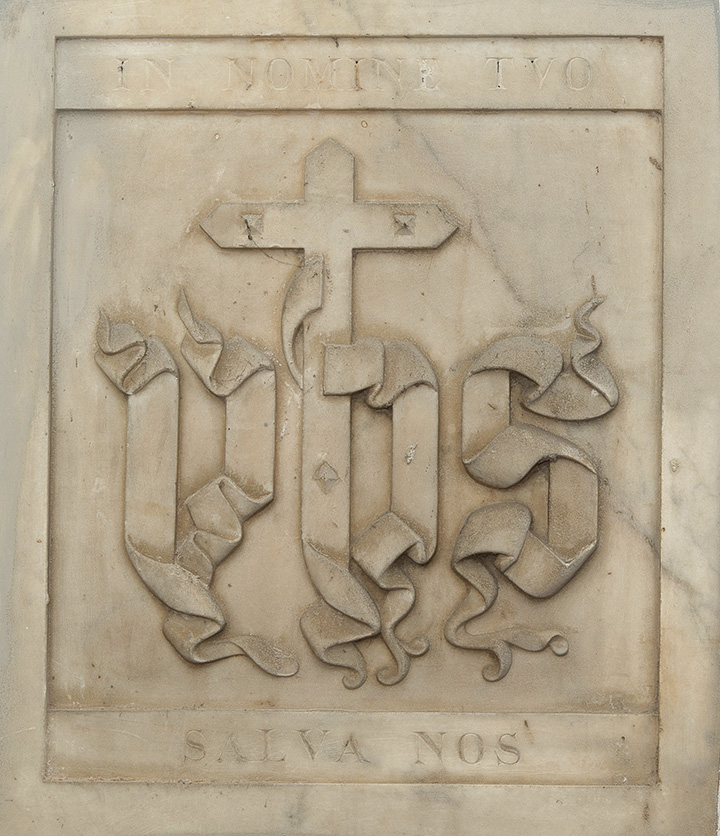

In attesa di risposte realmente efficaci derivanti dal riconoscimento della portata decisiva degli studi del patologo italiano, ai modenesi non rimase altro che affiggere targhe con il monogramma di Cristo alle pareti delle case sperando, se non nella medicina, almeno nella protezione divina.

Focus: le colpe degli stravizi

Nel corso dell’Ottocento il colera, originario dell’area del delta del Gange, colpì Europa, Africa e Americhe più volte: sono state segnalate almeno sette pandemie, ciascuna della durata di più anni. Malattia insidiosa dal decorso rapidissimo e talvolta mortale, era naturalmente al centro delle ricerche della medicina. Veniva fronteggiata con preparati galenici e intorno ad essi i medici del tempo, impreparati di fronte ad un morbo nuovo, procedevano per tentativi.

Tommaso Maranno, Le mie convinzioni sul cholera morbus, 1872

[…] l’adirarsi, l’inquietarsi, l’ipocondria, il timore, la paura, il terrore, lo spavento … sono colpi tali da produrre un Cholera tanto forte da non valervi alcun rimedio. Il respiro di aria corrotta, putrida, paludosa, di acque stagnanti […] L’esporsi sudato alla corrente di aria fresca. Il defaticarsi molto. Gli stravizi di ogni genere. La perdita del sonno. La mancanza del moto: i cibi guasti, corrotti: l’abuso delle frutta e degli erbaggi.

2. La peste di Marsiglia del 1720

All’inizio di giugno del 1720 si era diffusa la notizia che la nave Grand Saint-Antoine, attraccata nel porto di Marsiglia il 25 maggio, aveva portato con sé la peste.

La notizia si diffuse rapidamente al punto che se ne trovano indicazioni anche nell’archivio del modenese Collegio San Carlo: il timore, naturalmente, era che viaggiasse insieme a merci o persone provenienti dal sud della Francia e tutto era tacciato di possibile veicolo di trasmissione, non essendo ancora stato isolato l’agente patogeno né riconosciuto nelle pulci dei topi il suo portatore.

Nonostante le prescrizione di quarantena rigidissime il morbo aveva iniziato a diffondersi in città e nelle zone vicine. Il capitano della nave, Jean-Baptiste Chataud, era stato sottoposto ad arresto preventivo come il vicesindaco, Jean-Baptiste Estelle, ed entrambi erano stati rinchiusi nel carcere dell’Arsenal pur non essendoci prove di dolo.

Il 29 novembre dello stesso anno, a Modena, il capitolo della Cattedrale indisse un triduo con l’esposizione della reliquia del braccio di San Geminiano; un secondo triduo fu indetto nella chiesa del Voto e un provvedimento simile fu adottato nella modenese chiesa di San Carlo, con l’ornamento straordinario di 45 candele all’altare maggiore.

La peste partita da Marsiglia nel 1720, giunta dopo innumerevoli ondate più o meno violente di diffusione del morbo nei secoli, fu l’ultima di questo “male antico” a toccare e allarmare il continente europeo.

www.lab2026.fondazionesancarlo.it

Focus: il vaccino contro il vaiolo. Dalla filosofia alla pratica

Trovare in una pubblicazione di saggi filosofici un calcolo delle probabilità relativo alla prima forma di “vaccino” contro il vaiolo sarebbe oggi impensabile, eppure nel 1767 le riflessioni di ambito medico erano ancora comprese nell’ambito filosofico. Nel caso specifico l’autore riflette su vantaggi e svantaggi dell’auto-infezione volontaria da vaiolo, praticata inizialmente in India e poi importata in Europa come tentativo di protezione da una malattia estremamente diffusa e, nel XVIII secolo, la prima causa di morte in Europa, oggi diventata la prima debellata a livello mondiale proprio attraverso una campagna vaccinale estesa e costante.

Una parte di questo scritto è stata letta all’Accademia Reale delle Scienze di Parigi nel 1760… e stampata oggi con molte aggiunte che ne fanno come un’opera nuova. Le circostanze presenti sono sembrate favorevoli all’autore per sottomettere le sue riflessioni al giudizio del pubblico: la questione sull’Inoculazione è più dibattuta in Francia che mai, è diventata un affare di sinistra e l’oggetto di una disputa violenta.

000

3 . Il Seicento: governare l’ingovernabile

La consapevolezza della necessità di gestione politica delle epidemie era ben presente da tempo. Significativo, a questo proposito, il trattato che il celebre storico e letterato modenese Lodovico Antonio Muratori dedicò al “governo della peste”, da conservarsi ed aversi pronto per le occasioni, che Dio tenga sempre lontane.

Il trattato – che potete leggere qui nella versione a stampa e qui nella versione manoscritta – si apre con una lunga discussione relativa proprio alla gestione politica del contagio per passare solo in seconda battuta alla gestione medica e, infine, alla questione religiosa: impossibile non pensare alle intense pagine sulla peste di Milano contenute nei Promessi Sposi.

Muratori riassume qui secoli di tentativi di arginare un male che ciclicamente investiva zone più o meno vaste del continente, dando per assodata la raccomandazione principale per evitare il diffondersi del morbo, di qualunque natura si tratti, ovvero stare lontani dall’affollamento e non avere contatti con persone ammalate. Raccomandazioni che sembrano superflue ma che non lo sono del tutto: anche nel Seicento, come oggi, in alcuni casi andavano imposte. Cambiano tuttavia le misure: all’epoca la punizione più grave che poteva essere comminata a chi veniva sorpreso in flagranza di reato era la scomunica.

Certo altresì ha da essere, che il non aver paura, o l’occultarla , quello sarebbe uno spedirle [alla peste] solenne ambasciata, invitandola a venirci a visitare il più presto che ella può. E perciò ogni ragion consiglia l’imitare in altre simili congiunture più tosto i rigori, benché forse superflui, ed anche molto dispendiosi, ultimamente praticati da parecchie Città della Germania, e dell’Italia, che l’uso di altri Popoli men paurosi, o meno guardinghi.

000

Focus: Defoe e il racconto della peste di Londra del 1665

All’epoca non c’erano giornali che diffondessero voci e notizie sugli avvenimenti, e che le ingigantissero con la fantasia degli uomini, come in seguito vidi fare. Simili avvenimenti venivano appresi dalle lettere dei mercanti e di tutti coloro che tenevano corrispondenza con l’estero, quindi si diffondevano passando di bocca in bocca; in questo modo le notizie non si propagavano nello stesso momento in tutta la nazione, come accade oggi. Pur tuttavia sembra che il governo fosse al corrente di quanto era nell’aria, e che vi furono diverse riunioni per discutere della necessità di impedire il ritorno dell’epidemia – si tentò però di mantenere il segreto.

Fu così che la notizia gradualmente perse il suo carattere di urgenza, e la popolazione cominciò a disinteressarsene, come se non riguardasse nessuno di noi o potesse bastare la speranza che non fosse vera a neutralizzarla. Questo fino alla fine di novembre, o all’inizio del mese di dicembre del 1664, quando due uomini di nazionalità francese morirono di peste nei pressi di Long Acre, o meglio all’altezza di Drury Lane. La famiglia presso la quale alloggiavano tentò di tenere nascosto il fatto, ma dal momento che la notizia animava i discorsi del vicinato, i segretari di stato vennero allertati; poiché spettava a loro condurre un’inchiesta al riguardo, al fine di appurare la verità, due medici e un chirurgo ebbero l’incarico di recarsi all’alloggio per un’ispezione. e così fecero, trovando su entrambi i cadaveri i chiari segni della malattia ed esprimendo ufficialmente la loro diagnosi: peste. […]

Io vivevo fuori da Aldgate… Dal momento che l’infezione non aveva raggiunto quella parte della City, le giornate nel nostro quartiere continuavano a trascorrere alla maniera di sempre. Dall’altra parte della città, invece, gli abitanti vivevano nel terrore, e i più ricchi, specialmente i nobili e i gentiluomini, si trasferivano dalla zona occidentale della City fuori città, con al seguito tutta la famiglia e la servitù. Tale fenomeno si poteva osservare particolarmente a Whitechapel, vale a dire nella grande strada dove abitavo, con continue sfilate di carri e carrozze con merci, donne, servitori, bambini ecc. Comparivano diligenze con a bordo gente del più alto lignaggio, e cavalieri al seguito, e tutti che se ne scappavano il più velocemente possibile; quindi seguivano vetture vuote, carri e cavalli di riserva con servitori che erano di ritorno o venivano spediti dalle campagne a prendere altra gente ancora; e ancora un gran numero di uomini a cavallo, alcuni da soli, altri accompagnai da domestici e, generalmente, tutti carichi di bagagli e ben equipaggiati per viaggiare, come si poteva dedurre dal loro aspetto.

Era uno spettacolo tremendo e malinconico, e poiché non si poteva fare a meno di guardarlo dal mattino alla sera, non essendoci in verità nient’altro da vedere, mi riempiva la testa di pensieri molto seri sulla sventura che stava per abbattersi sulla nostra città e sulla sciagurata situazione che avrebbe afflitto coloro che avrebbero continuato ad abitarla.

Focus: la peste del 1630

Il medico e filosofo Alessandro Guidoni compilò questo breve vademecum e lo diede alle stampe in Modena nel 1630, l’anno in cui la peste colpì più duramente Milano e l’Italia del nord. Non conoscendo l’origine né il mezzo di trasmissione della morbo il medico ipotizzò, come molti al suo tempo, che le cause dovessero cercarsi nell’aria, nell’acqua o in svariate esalazioni pestilenziali. L’opera è impostata con criteri razionali – da dove proviene la malattia, come riconoscerne i segni, come evitarla, come curare chi ne è colpito – e ne emergono l’inadeguatezza e l’impotenza della medicina dell’epoca di fronte all’avanzare delle epidemie.

Alessandro Guidoni, Vera regola, che ogni persona deve osservare per conservatione della sanità in tempo di peste, 1630

Quello che ciascheduno in quel tempo deve fare, è andare in luogo dove non vi sia la malattia, né vi sia stata. […] E’ da avvertire, che l’aria corrotta è causa comune della peste. Ma poiché, essendo che siccome è impossibile separare la respirazione dalla vita, e la vita dalla respirazione, così è impossibile vivere senza aria, e goder l’aria senza vita, come conferma Galeno. [Bisognerà quindi] cominciare dall’aria, purificandola con fuoco di quercia, o di lauro, di mirtillo, o ginepro, o cedro…

Focus: Carlo Borromeo a Milano, 1576

4 . Il mondo antico: le radici profonde della paura

Del resto proprio la peste fu la malattia contagiosa per antonomasia: più di ogni altro malanno, il morbo portato dalle pulci dei topi (o una malattia che possiamo identificare come tale a partire dai segni esteriori che ci vengono raccontati nelle cronache) colpì ripetutamente l’Europa, l’Asia e l’Africa del nord fino a tempi relativamente recenti, scavando solchi profondi nell’immaginario, nella cultura e nella società.

Sebbene non tutte le epidemie del mondo antico si possano identificare chiaramente come ciò che oggi noi conosciamo come peste, di fatto esse passarono alla storia come pestilenze e colpirono la società al punto da mutare più volte il corso almeno della storia europea, a partire dall’Atene del 430 a.C.

000

Focus: Atene, il nemico bussa alla porta

Un tale contagio e una tale strage non erano avvenuti in nessun luogo a memoria d’uomo. I medici nulla potevano, per fronteggiare questo morbo ignoto, che tentavano di curare per la prima volta. Ne erano anzi le vittime più frequenti, poiché con maggiore facilità si trovavano esposti ai contatti con i malati. Ogni altra scienza o arte umana non poteva lottare contro il contagio. Le suppliche rivolte agli altari, il ricorso agli oracoli e ad altri simili rimedi riuscirono completamente inefficaci: desistettero infine da ogni tentativo e giacquero, soverchiati dal male. […] Ora chiunque, esperto o profano di scienza medica, può esprimere quanto ha appreso e pensa sull’epidemia: dove si possa verosimilmente individuare il focolaio infettivo originario e quali fattori siano sufficienti a far degenerare con così grave e funesta cadenza la situazione.

Il lato più terribile della malattia era lo scoraggiamento da cui uno era preso quando si sentiva male […] e più facilmente uno osava quello che prima si guardava dal fare per suo proprio piacere. Nessun timore degli dei o legge degli uomini li tratteneva, perché consideravano indifferente essere religiosi o no, il rispetto e il sacrilegio non si distinguevano, da parte di chi assisteva al quotidiano spettacolo di una morte che colpiva senza distinzione, ciecamente. Inoltre, nessuno concepiva il serio timore di arrivar vivo a rendere conto alla giustizia dei propri crimini. Avvertivano sospesa sul loro capo una condanna ben più pesante: e prima che s’abbattesse, era umano cercare di godere qualche po’ della vita.

- Emanuele Stolfi, Come si racconta un’epidemia. Tucidide e altre storie, 2021 – Il libro, mantenendo uno stretto contatto con le fonti, ma nel modo più piano e accessibile anche per i “non addetti ai lavori”, propone un percorso nella letteratura classica per seguire le narrazioni che gli antichi elaborarono delle loro epidemie (reali o immaginarie). Dal resoconto più “moderno”, quello di Tucidide, si procede a ritroso sino all’inizio dell’Iliade, per poi passare all’Edipo tiranno di Sofocle e al poema Sulla natura delle cose di Lucrezio. Viene così offerta, accanto a una ricostruzione storica dei vari morbi, soprattutto un’analisi delle interpretazioni che essi suscitarono: con approcci anche sensibilmente diversi, ma quasi sempre riconducibili ad alcuni quesiti e motivi di fondo. Così la “peste” si fa questione etica e talora religiosa, ancor prima che biomedica, interagisce col potere e interpella molteplici saperi, per assurgere a metafora potente e polisemica, oltre che costituire un male ricorrente, per vari aspetti accostabile alla guerra. Impostazioni e chiavi di lettura che, al di là dell’enorme distanza degli scenari materiali e cognitivi, hanno ancora molto da dire per chi rifletta criticamente sulla drammatica esperienza della pandemia di Covid-19.

- Capitani O. (a cura di), Morire di peste. Testimonianze antiche e interpretazioni moderne della peste nera del 1348, Bologna 1995

- Mauro Bologna, Pandemie. virus, prevenzione e conseguenze dalla peste di Atene alle Covid-19, 2021, e-book

- Charles Kenny, La danza della peste. Storia dell’umanità attraverso le malattie infettive, 2021, e-book

- Niccolò Machiavelli, Epistola della peste. Edizione critica secondo il ms. Banco rari 29, 2019, e-book

- Giorgio Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste nera ai nostri giorni, 2016, e-book